鍼灸師が機能訓練指導員になる!仕事内容や注意点

この記事はプロモーションが含まれます。

通所介護(デイサービス)用、全体像とポイントがわかる!

こんなお悩みありませんか?

そんなとき、この教材がお役に立つと思います。

「治療」から「生活支援」へ、介護保険制度での役割とは?

鍼灸師(はり師・きゅう師)の国家資格を持つ方が、通所介護(デイサービス)などの介護保険施設で「機能訓練指導員」として働く機会が増えています。

一方で、接骨院や鍼灸院などで施術を中心に働いてきた方にとって、介護現場での業務内容は、想像以上に違いがあり、制度的なルールや目的の理解がないまま業務に就くと、加算算定や利用者支援の観点でミスマッチが生じることがあります。

本記事では、鍼灸師が介護施設で機能訓練指導員として働く際の仕事内容の全体像や注意点、そして介護保険制度における機能訓練の考え方について解説します。

鍼灸院の業務と介護施設での機能訓練の違いとは?

鍼灸師は、ツボへの刺激や経絡の調整を通じて、人間の自然治癒力を高め、痛みの軽減や体調の改善を図る専門職です。鍼灸院や整骨院では、首・肩・腰の慢性的な痛みや、自律神経の乱れ、不眠、冷え性などに対し、症状改善を目的とした「治療」を提供するのが基本です。

しかし、介護施設で求められる「機能訓練」は、治療ではなく生活機能の維持・自立支援を目的とした訓練であり、根本的な目的や実施内容が異なります。

| 比較項目 | 鍼灸院・接骨院等 | 介護保険施設(通所介護等) |

|---|---|---|

| 主な目的 | 症状の改善・疼痛緩和 | ADL維持・生活機能の向上 |

| 業務内容 | 鍼・灸・マッサージなどによる施術 | 日常生活動作に関わる運動訓練・環境調整 |

| 法的枠組み | 医療・自費診療 | 介護保険制度・報酬算定ルールあり |

| 評価の軸 | 痛みの有無、体や気持ちの変化 | 生活の質(QOL)、ADL自立度の向上 |

| 対象者 | 症状に悩む一般患者 | 要介護・要支援認定を受けた高齢者 |

このように、「治すこと」を重視する医療現場と、「生活を支えること」を重視する介護現場では、アプローチのベクトルが根本から異なるため、鍼灸師としての専門性を活かすには、制度や役割の理解が不可欠です。

介護保険制度と「個別機能訓練加算」の位置づけ

介護施設で機能訓練指導員として業務に従事する場合、重要な制度が個別機能訓練加算です。これは、利用者の状態に応じた計画的な訓練の実施に対して施設が加算を算定できる制度であり、その実施の質と妥当性が報酬に直結します。

| 加算名 | 概要 | 実施のための要件 |

|---|---|---|

| 個別機能訓練加算(Ⅰ) | 個別機能訓練を週1回以上行う | 利用者の心身の状況に応じた訓練計画と記録、実施、評価の実施 |

| 個別機能訓練加算(Ⅱ) | より科学的な訓練計画と評価を含む | ご利用者を評価した内容や計画内容などを国のシステム(科学的介護情報システムLIFE)に提出・フィードバックの活用 |

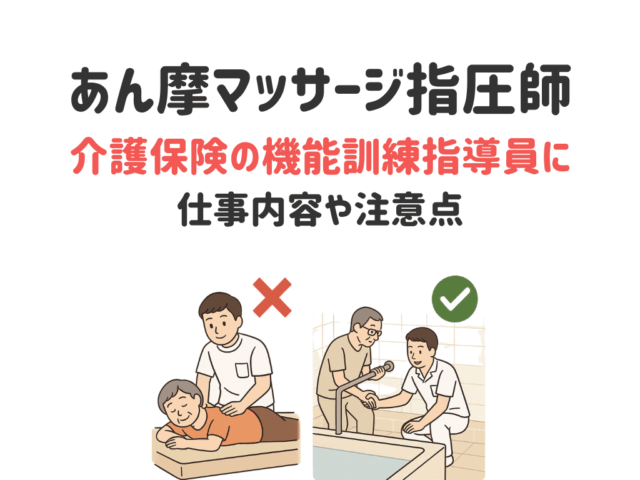

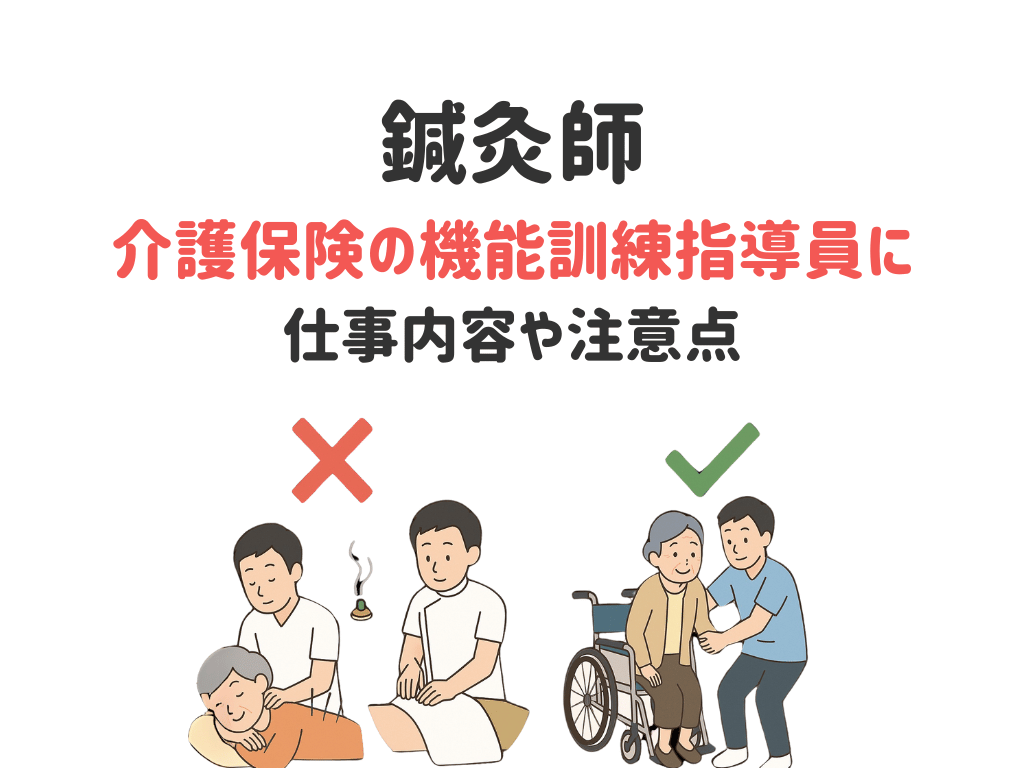

ここで最も重要なことは、「慰安目的の鍼灸施術やマッサージ、温熱刺激は個別機能訓練加算の対象外」という点です。

つまり、以下のような行為だけでは加算は認められません。

- 痛みを和らげるためのマッサージ

- リラクゼーション目的の施術

- 血行改善を目的とした温灸や指圧

介護保険制度の趣旨から外れるこれらの行為は、あくまで自費サービスや保険外サービスとしての提供に留まるため、機能訓練加算を算定するには、生活動作の改善や自立支援に直結する訓練内容が必要です。

鍼灸師が行うべき機能訓練とは?

鍼灸師が介護施設で機能訓練指導員として活躍するためには、「施術をする人」から「訓練を指導する人」へと意識を転換することが不可欠です。

たとえば、腰痛がある利用者に対して、鍼を打って痛みを軽減するのではなく、「腰をかばって動かなくなっていた動作を再びできるようにする訓練」を実施することが求められます。

さらに、筋力やバランス、関節可動域の評価から生活課題を分析し、日常の立ち上がり・トイレ動作・階段昇降などに直結する訓練プログラムを作成・実施・評価することが、機能訓練指導員としての本来の役割となります。

生活機能の視点を持つことの重要性

介護施設で働く際、鍼灸師が意識すべきは「身体の治療」よりも「生活の支援」です。

たとえば、次のような視点での訓練が評価されます。

- 台所で料理を続けるための立位保持訓練

- 外出を安全に楽しむための歩行訓練

- トイレを自立して使えるようにする下肢筋力トレーニング

- 転倒を予防するためのバランス訓練

これらはすべて、生活機能向上を目的とする訓練であり、制度的にも加算対象として評価されやすい内容です。

多職種連携と記録の重要性

加算を算定するには、訓練の計画書作成・実施記録・評価(モニタリング)を丁寧に行うことが必須です。

また、ケアマネジャー、介護職、看護師、生活相談員などと密に情報共有を行い、「どの訓練がどの生活課題に役立っているのか」をチームで明確にしていくプロセスが求められます。

この点で、これまで個人で施術を行ってきた鍼灸師にとっては、「チームで動く」「目標や計画を立て継続的に支援する」「記録を残す」「根拠を示す」ことが新たな挑戦となる場合もあります。制度的理解と共に、介護現場でのマナーや連携スキルを身に付けていくことが、専門性の発揮につながると言えるでしょう。

まとめ 鍼灸師の強みを活かすには、制度理解と視点の切り替えが鍵

鍼灸師が機能訓練指導員として介護保険施設で働くことは、「治療」から「生活支援」へと専門性を広げる大きなチャンスでもあります。しかしその一方で、制度的なルールを理解せず、従来通りの施術を中心に据えると、介護保険の加算対象とはならず、現場での評価や信頼も得にくくなります。

最も重要なのは、次の3点を明確に意識することです。

- 痛みを取るだけでは加算対象にならないこと

- 日常生活を支える訓練が求められていること

- 計画の作成、記録・評価・チーム連携が制度上必要とされていること

これらを踏まえたうえで、鍼灸師としての知識と技術を、「生活支援に活かす」形で実践できれば、介護の現場で大きな存在価値を発揮することができるでしょう。