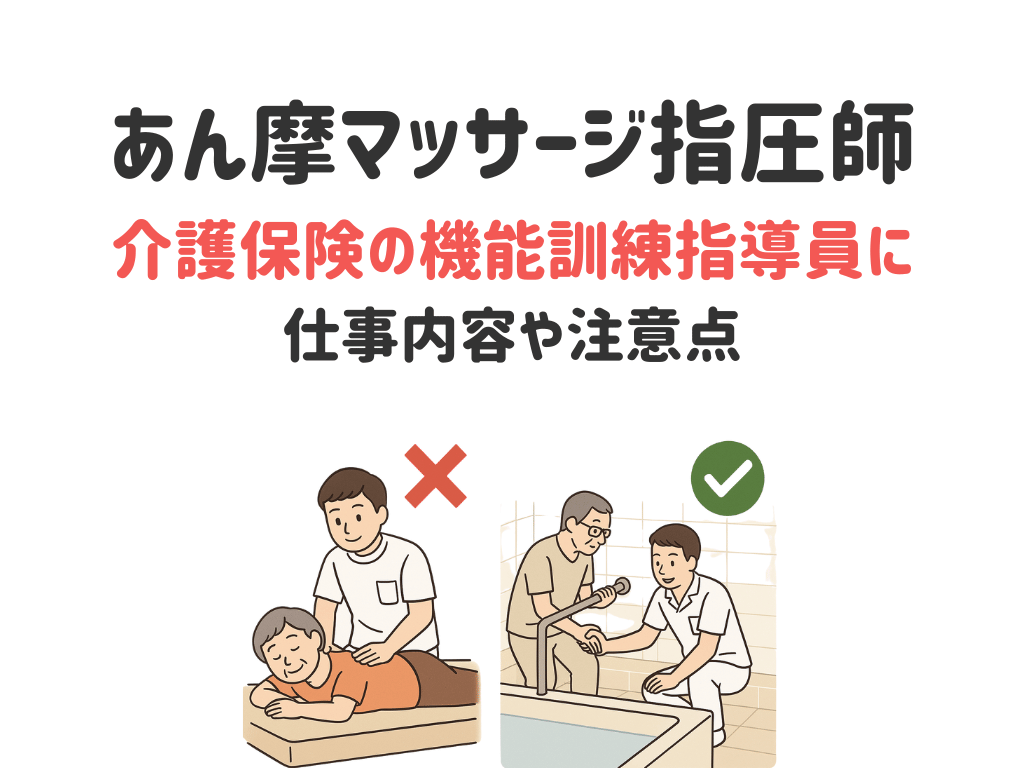

あん摩マッサージ指圧師が機能訓練指導員になる!仕事内容や注意点

この記事はプロモーションが含まれます。

通所介護(デイサービス)用、全体像とポイントがわかる!

こんなお悩みありませんか?

そんなとき、この教材がお役に立つと思います。

「癒し」から「生活機能の支援」へ、新しい役割の理解と実践

あん摩マッサージ指圧師の国家資格を持つ方が、通所介護(デイサービス)などの介護保険施設で「機能訓練指導員」として働くケースが近年増えています。高齢者の身体への深い理解と、筋肉や関節への適切なアプローチができる点で、介護の現場でも注目されています。

しかし、施術所やマッサージ院で提供しているマッサージと、介護保険制度における「機能訓練」は、目的も評価基準も大きく異なります。

この違いを理解せずに従来の施術スタイルをそのまま持ち込んでしまうと、加算対象外のサービス提供となってしまったり、施設からの評価が得られにくくなるリスクもあります。

本記事では、あん摩マッサージ指圧師が機能訓練指導員として活躍するために、必要な視点・業務内容・注意点を制度の観点から詳しく解説します。

施術と機能訓練の根本的な違いとは?

あん摩マッサージ指圧師の業務は、疲労回復や血流改善、筋肉のコリの緩和などを目的とし、「癒し」や「痛みの緩和」などの身体的苦痛を取り除くことを目的とした専門職です。対象は幅広く、医療的なリハビリの補助から美容・健康維持目的のマッサージまで、非常に多様な場面で活躍しています。

一方で、介護保険施設における「機能訓練」は、要介護高齢者の生活機能を維持・向上させることを目的とした計画的な支援です。「歩行ができるようになる」「トイレが自立してできるようになる」「安全に入浴できるようになる」など、ADL(日常生活動作)やIADL(手段的日常生活動作)に直結した支援が評価されます。

| 項目 | あん摩マッサージ指圧師の施術 | 介護施設の機能訓練 |

|---|---|---|

| 主な目的 | 疲労回復・疼痛軽減・リラクゼーション | 生活機能の維持・自立支援 |

| 対象者 | 一般市民や患者 | 要支援・要介護の高齢者 |

| 評価指標 | 血行改善・筋肉の緩和・痛みの減少 | ADL/IADLの改善、QOL向上 |

| 実施方法 | 手技療法による施術 | 計画に基づく運動・動作練習 |

| 保険制度 | 医療保険、自費 | 介護保険(個別機能訓練加算) |

このように、「癒す」ことが評価される施術と、「生活の改善」に直結する訓練とでは、目的もアプローチも異なっていることをまず理解することが重要です。

個別機能訓練加算の制度と算定要件

介護保険施設で機能訓練指導員として働くうえで必須となるのが「個別機能訓練加算」の理解です。この加算は、利用者一人ひとりに合わせた訓練を計画的に行うことで、施設が介護報酬として受け取ることができる仕組みです。

| 加算名 | 概要 | 実施のための要件 |

|---|---|---|

| 個別機能訓練加算(Ⅰ) | 個別機能訓練を提供する | 利用者の心身の状況に応じた訓練計画と記録、実施、評価の実施 |

| 個別機能訓練加算(Ⅱ) | より科学的な訓練計画と評価を含む | ご利用者を評価した内容や計画内容などを国のシステム(科学的介護情報システムLIFE)に提出・フィードバックの活用 |

ここで重要な点は、マッサージや指圧、あん摩による慰安目的の行為は、個別機能訓練加算の対象にならないという点です。

たとえば以下のような行為だけでは、加算上「機能訓練」とはみなされません。

- 肩こりの軽減を目的としたあん摩・マッサージ

- リラクゼーション目的の全身施術

- 温熱療法などの補助的施術のみ

あくまで、「生活に必要な動作の改善や予防」を目的とした支援である必要があり、訓練の計画・実施・評価(記録)というPDCAサイクルが制度上の必須条件となります。

どのような訓練を行えばよいのか?~生活機能支援の視点~

あん摩マッサージ指圧師が機能訓練指導員として評価されるのは、「身体の状態を的確に把握し、生活機能を高めるための動作訓練につなげられる」点にあります。

たとえば、筋肉の緊張が強くて立ち上がれない高齢者に対して、マッサージで筋緊張を緩めるだけで終わるのではなく、「立ち上がる動作を習得させる運動練習」までつなげることが求められます。さらに、それがどのような生活課題の改善につながるのかを記録し、ケアマネや他職種と共有する必要があります。

新たな挑戦が必要になる、書類作成やICT活用も仕事の一部

介護施設での機能訓練指導員の業務では、身体への施術だけでなく、パソコンを使った計画書の作成や記録業務も日常的に発生します。

- 個別機能訓練計画書の作成

- 訓練実施記録の記入

- 他の職種と協同で計画を立てたり、支援をする

- 定期的なモニタリングと評価の記録

- 科学的介護情報システム(LIFE)へのデータ提供(加算Ⅱの場合)

これらは制度上必須の要件であり、個人で手技のみを提供していた従来のあん摩マッサージ指圧師業務とは異なり、事務作業やICT活用も含めたトータルな支援力が求められるのです。

多職種連携の重要性と、生活を見る視点

介護施設での支援は、介護職員・看護師・生活相談員・機能訓練指導員・ケアマネジャーなど、多職種が一体となって構成されています。そのため、単独での施術的支援だけではなく、チームの一員としての視点が欠かせません。

利用者の課題を把握し、それに応じた動作支援・運動指導を他職種と連携して組み立てていくことが、機能訓練指導員の本質的な役割です。

まとめ 生活機能を支える専門職としての第一歩へ

あん摩マッサージ指圧師が機能訓練指導員として介護現場に入ることは、「癒しの専門家」から「生活支援の専門家」への転換でもあります。

痛みの改善や疲労回復といった直接的なアプローチではなく、「その人らしく生きる」ための生活機能の支援へと視点を変えることで、制度上も実務上も、介護保険施設の中で大きな役割を担うことができます。

新たな挑戦には、パソコンでの記録作業や多職種連携、訓練計画の立案といった業務も含まれますが、これまで培ってきた「身体を診る力」は、そのまま強みとして生きてくるはずです。